Capítulo XV

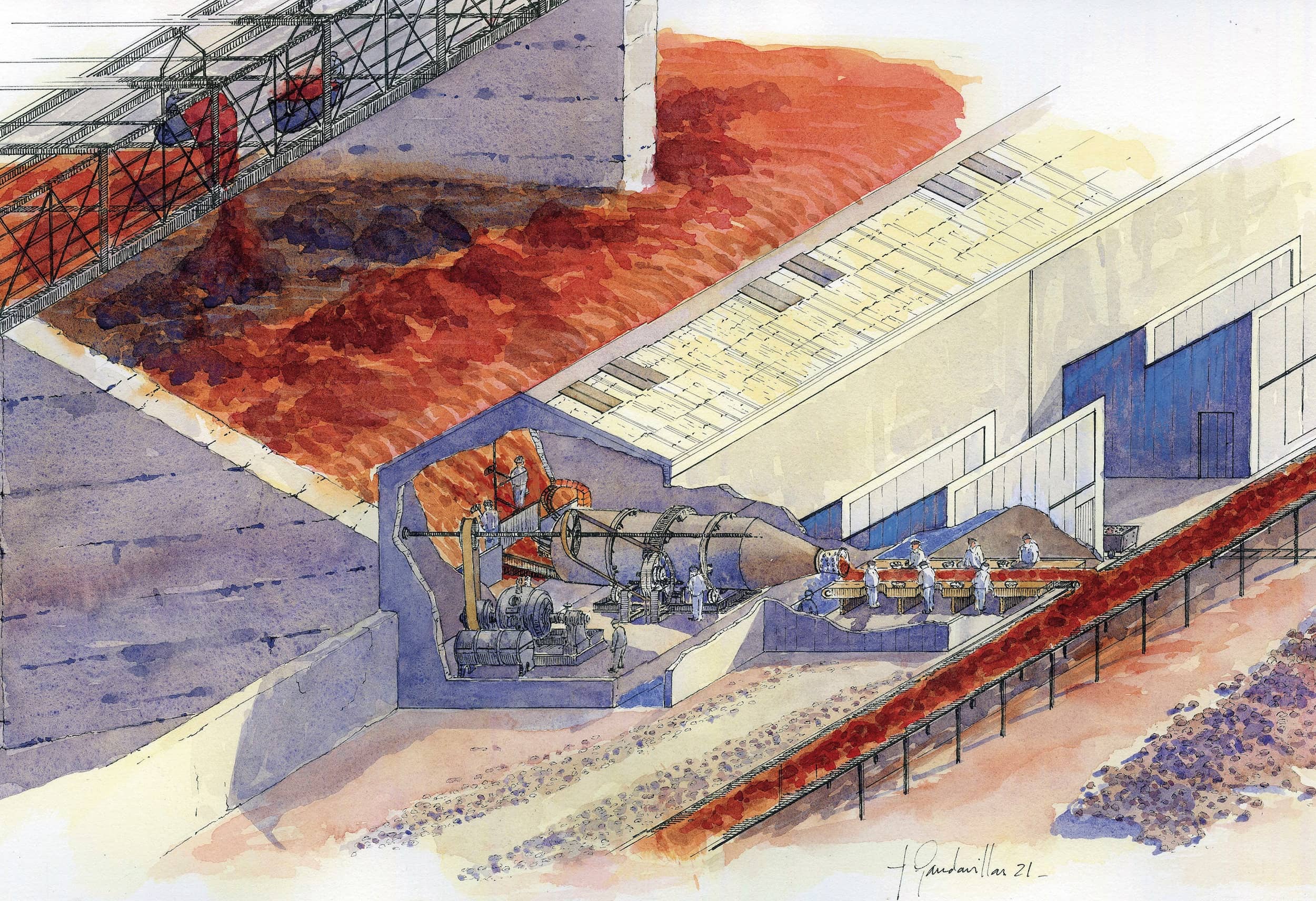

La masera y los trómeles

En la masera se acumulaban las tierras que traían los baldes. Era una superficie abierta, hormigonada, de unos cuarenta metros de longitud y con una ligera inclinación hacia la pared que la separaba de la sala de los trómeles.

A lo largo de las tres décadas largas de funcionamiento del Lavadero de Campomar, hubo cambios en la entrada de las tierras en los trómeles. Al principio se introducían por unas boquillas, pero más tarde pasaban directamente por unos cajones ganando en volumen y rapidez, tal y como recuerdan testigos de la época.

Una chapa metálica vertical de unos setenta centímetros de altura recorría toda la largura de la masera a una distancia de poco más de un metro de la pared para impedir que las tierras llegasen hasta esta. Tenía tres aberturas con unas compuertas denominadas guillotinas que coincidían con las bocas de los trómeles25. Las tierras se empujaban hacia las compuertas y resbalaban por una pieza metálica trapezoidal que denominaban cajón y que contaba con fuertes pestañas de treinta centímetros hacia arriba.

Los operarios empujaban las tierras con rasquetas (azadas de media luna) hacia las aberturas de la chapa de contención, y estas se canalizaban por los cajones que coincidían con la mitad inferior de las bocas de los tromeles; por la mitad superior introducían abundante agua de la mar con dos boquillas. La entrada de tierras y agua se realizaba mientras los trómeles giraban y los trabajadores tenían que estar atentos a los ruidos del lavado. Si el sonido se volvía ronco, cerraban las guillotinas para evitar la entrada de tierras, aliviando así la carga y facilitando la rotación.

La sala de los trómeles era el centro neurálgico del Lavadero. Era un edificio de una planta, de cuarenta metros de largura, ocho de anchura y seis de altura, construido con ladrillo y con cubierta de chapa. El suelo tenía una anchura de seis metros con un escalón de casi uno que recorría toda la largura de la sala, y que, junto con la pared exterior, formaba un canal de desagüe denominado regachera.

Esta sala tenía tres enormes ventanales en la pared que daba a la masera, con arco redondeado en su parte superior y diversas salidas en la pared exterior. A la derecha estaban dos potentes motores que movían las correas que transmitían fuerza y movimiento a un eje tractor. Mediante correas, el eje tractor movía los discos dentados que engranaban con los dos anillos que llevaba cada trómel, consiguiendo así una marcha lenta, pero con la fuerza necesaria para mover las tres toneladas que pasaban, dando vueltas y lavándose, hacia las cintas transportadoras.

Los tres trómeles que tuvo el Lavadero ocupaban buena parte de la superficie de esta sala. Eran cilíndricos de dos metros y medio de diámetro y siete de largo, de chapa de un centímetro de espesor, y estaban tumbados y apoyados sobre seis ruedas denominadas rodamientos, de cuarenta centímetros de diámetro y veinte de ancho, que giraban con el trómel sobre unos ejes soldados a una gran estructura de hierro. Esta estructura era el asiento del trómel, formaba un marco rectangular de un metro y medio de anchura y cinco de largo, estaba fuertemente sujeta al suelo y contaba con las ruedas dentadas que movía el eje tractor y que engranaban con los anillos dentados de los trómeles.

La estructura que soportaba los trómeles tenía la altura calculada para que las bocas de estos estuviesen a la altura de los ventanales de la pared que separaba esta estancia de la masera coincidiendo con los cajones de cargue. Además, la estructura no estaba horizontal, tenía una ligera caída hacia la boca del trómel denominada boquilla, para que las aguas y las tierras fluyesen hacia la salida. Los trómeles ocupaban toda la anchura de la sala, apoyaban la boca de entrada en las ventanas que daban a la masera, donde había dos rodamientos, y su boca de salida coincidía con el borde del escalón de la regachera. Se prolongaban un metro más —la anchura de la regachera— con una pieza metálica en forma de tronco de cono, totalmente agujereada, que denominaban embudo.

El interior del trómel, y en toda su largura, llevaba unas chapas denominadas palas de veinte centímetros de altura que estaban soldadas verticalmente a la pared cada treinta centímetros y que facilitaban el lavado deshaciéndose las bolas de arcilla con más facilidad.

En conclusión, los trabajadores de la masera empujaban las tierras con rasquetas hacia los embudos; estas entraban en los trómeles por la boca con abundante agua. Además, controlaban la buena marcha de los trómeles y en caso de exceso de carga les aliviaban cerrando las guillotinas. En la sala contigua, los trómeles giraban lentamente con un ruido de potente hormigonera lavando y deshaciendo las bolas de arcilla. La mezcla se desplazaba hacia la boquilla de salida, que tenía unas aspas en forma de hélice para dosificar la masa e impedir que cayese mucha cantidad de golpe en las cintas transportadoras. La salida contaba con un embudo agujereado por donde se iba la mayor parte del agua cayendo en la regachera de desagüe.

Los trómeles, por su volumen y peso, ejercían grandes rozamientos al girar, por lo que todas las mañanas un operario de talleres engrasaba los puntos de fricción con grasa consistente para evitar calentamientos o agarrotamientos.

Las salas de escogido

La carga salía del tromel dosificada y perdía buena parte del agua al pasar por el embudo. Pasaba a una cinta transportadora que atravesaba la pared exterior de la sala de trómeles y entraba en los recintos donde los pinches escogían el material lavado.

Las salas de escogido eran tres añadidos a la sala de los trómeles, de unos cuarenta metros cuadrados cada una, separadas unos seis metros una de otra, y estaban hechas de estructura metálica con paredes y techo de chapa, no con ladrillos, por lo que su consistencia era muy inferior al resto de construcciones del Lavadero.

En cada sala había una cinta transportadora, de un metro de ancho y seis de largo, que correspondía a un trómel. El suelo era de cemento, pero como las tierras lavadas venían con agua, trabajaban sobre tarimas de madera.

A lo largo de cada cinta había dos planchas de madera, una por cada parte, de sesenta centímetros de ancho, con tres vaciados en forma de media luna en cada una. Estas maderas, sujetas fuertemente a caballetes metálicos, no tocaban la cinta y se denominaban burros.

En estos burros trabajaban tres pinches por cada lado, escogiendo lo malo (piedras y bolas de arcilla) dejando pasar lo bueno (mineral), bajo la vigilancia de un capataz. Así, en el Lavadero de Campomar trabajaban diariamente escogiendo mineral, incluidos los sábados, dieciocho pinches de ocho de la mañana a doce y de una a cinco de la tarde. Nunca hubo mujeres.

Aunque la línea no funcionase por avería o por viento, los pinches tenían que estar en su burro a las ocho de la mañana. La masera siempre estaba llena de tierras para lavar. A esa hora ya había pasado Palomar que, con su burrito Dormilón, subía agua para beber de la fuente pública de Pobeña en tres barrilillos. Colocaba un barril en cada estancia de escogido sobre un soporte metálico en forma de aspa para que los chavales bebieran abriendo la espita. Palomar cambiaba los barriles vacíos por llenos antes del regreso de los pinches a la una.

Los trómeles descargaban sobre las cintas, los chavales con habilidad y rapidez quitaban lo malo y lo echaban en cestos terreros que luego descargaban en una vertedera. Dejaban pasar lo bueno que caía en otra cinta exterior que lo conducía a lo alto de la planchada, a la vertedera del mineral limpio para ser cargado en los baldes de vuelta. Todo bajo la atenta mirada del capataz.

Los pinches del escogido trabajaban con su ropa de casa y procuraban que el calzado fuese lo más fuerte posible, normalmente albarcas. Por la boca del trómel salía mucha agua y como toda no iba al canal de desagüe, la cinta siempre chorreaba y siempre terminaban mojados.

Al ser las salas de escogido de chapa pasaban días de mucho frío y otros de calor sofocante que combatían abriendo la gran ventana que daba al norte, hacia la mar. En invierno, el trabajo se volvía penoso porque, aunque trataban de protegerse con sacos de yute, a veces embadurnados con galipote, el frío y la humedad lo hacían insoportable. En días de grandes heladas el capataz les permitía hacer un fuego en el interior de la sala, con las árgomas que crecían por los alrededores, aunque no sirviese de mucho. El calor, sin embargo, era más llevadero.

Los pinches comenzaban a trabajar con catorce años y en las décadas de funcionamiento del Lavadero su procedencia fue muy diversa: Mioño, Ontón, San Julián, Las Carreras, Ciérvana e incluso Gallarta. Todos madrugaban y hacían el recorrido a pie, los más afortunados en bicicleta que guardaban en las cocheras que la compañía tenía en Pobeña, para estar en su burro puntuales. Si alguno no acudía al trabajo por enfermedad, no cubrían su puesto. En los años treinta ganaban cinco pesetas diarias que entregaban íntegramente en casa.

El ambiente era serio y la cinta, en constante movimiento, imponía concentración. No obstante, eran chavales que protagonizaron cientos de anécdotas, de chiquilladas graciosas, como cuando Melchor dejó a su capataz encerrado en una de las salas y tuvo que salir por la tolva de lo sucio ante las carcajadas de la chavalería, que estaba agazapada en la escombrera que había a medio centenar de metros hacia las campas que daban al Castillo. O como cuando un frío día decidieron trabajar con guantes de lana y, aunque todo se les escapara de las manos y el capataz les llamara «señoritas», no se los quitaron hasta que les amenazó con descontarles el día.

Las trastadas constantes de aquella chavalería eran perdonadas por aquellos serios capataces que también tenían hijos. Los jóvenes sabían que allí no tenían mucho porvenir, por lo que buscaban otros empleos, excepto en caso de que fueran buenos trabajadores, entonces la compañía les colocaba en otras secciones, ya que era raro que siguiesen escogiendo mineral con más de dieciocho años.

25. Trómel. Cilindro hueco de chapa de grandes dimensiones donde se introducían las tierras con abundante agua para su lavado y, una vez disueltas las arcillas, se retiraban las piedras dejando el mineral limpio y listo para ser aprovechado.↩